INTRODUCTION

D'importants événements ont marqué l'économie algérienne durant l'année écoulée avec, en première ligne, la mise en oeuvre du plan de soutien à la relance économique du Président Bouteflika, la réforme des textes de lois sur l'investissement et la privatisation, le paraphe de l'accord d'association avec l'Union européenne et la reprise des négociations pour l'adhésion à l'Organisation Mondiale du Commerce. Autant d'éléments qui marquent le ferme engagement de l'Algérie pour une économie de marché. " Le programme du nouveau gouvernement adopté récemment par le Parlement tire sa substance du programme de Monsieur le Président de la République qui lui-même s'articule autour de deux axes fondamentaux ; le premier étant l'approfondissement du processus des réformes économiques, alors que le second porte sur la modernisation du fonctionnement des différentes structures de l'Etat, afin de les rendre plus aptes à répondre aux aspirations des citoyens pour une meilleure gouvernance, pour plus de liberté, de démocratie et pour une meilleure répartition de la richesse nationale. L'action du gouvernement s'inscrit naturellement dans ce cadre et vise, en dernier ressort, à conforter la notion de citoyenneté par la promotion des libertés individuelles et collectives et à renouer l'économie algérienne avec le cycle de la croissance et du développement. ", explique Mr. Benflis, Chef du gouvernement de la République Démocratique et Populaire algérienne. Le gouvernement a, en effet, pris les premières mesures constituant une suite logique à la stabilisation du cadre macro-économique. Celle-ci a été entamée lors de l'application du plan d'ajustement structurel (1994-1998) et s'inscrit dans une logique de détente budgétaire et d'encouragement à l'investissement. Le plan de relance économique s'étale de 2001 à 2004, et jouit d'une enveloppe totale de 7 milliards de dollars, en majorité consacrée à la réalisation d'infrastructures et d'équipements divers.

La bonne conjoncture financière du pays est donc mise à profit. En effet, grâce à la bonne tenue du marché pétrolier lors de cette même période, les réserves de changes s'élèvent à 18 milliards de dinars et l'inflation, qui avait été ramenée à 0,9% en 2000, a subi une remontée de deux points en 2001. Cependant, la croissance reste faible, se limitant à 2,3% seulement, alors que l'ensemble des institutions financières internationales recommandent à l'Algérie un taux de 6 à 7% sur plusieurs années, pour résoudre ses problèmes économiques.

Après une décennie d'instabilités politiques, de crises économiques et sécuritaire, l'Algérie s'ouvre donc progressivement au monde. Près de 75% de sa population a moins de 35 ans, mais malgré cette inestimable force vive, des zones d'ombres subsistent: un taux de chômage de 30%, un déficit en logements de 2,1 millions d'unités, un taux d'analphabétisme de 23% et surtout un très faible pouvoir d'achat, avec un salaire minimum équivalent à 100 USD (8.000 dinars algériens). Autant dire que tout reste à faire, mais le pays peut compter sur ses innombrables potentialités pour combler ses lacunes. Aujourd'hui, après trois décennies d'économie administrée, l'Etat n'est plus en mesure de contenir la demande sociale. Malgré les bonnes performances financières, le gouvernement est tenu à adapter l'environnement économique aux règles du marché. La phase actuelle est donc celle des réformes dites de deuxième génération, dont le but est de faire de l'Algérie un pays concurrentiel, avec une liberté d'initiative et d'investissement. Le pari est difficile à tenir, sans un apport considérable en investissements directs étrangers.

C'est dans cette optique que le programme de soutien à la relance économique vise à offrir plus d'infrastructures à l'investissement productif (travaux publics, électrification, hydraulique, etc.). Parallèlement, deux nouveaux textes de loi sur l'investissement et la privatisation ont été promulgués en août 2001 ; ils incluent de larges facilités et incitations aux capitaux privés, nationaux ou étranger, ainsi qu'une fiscalité et des contraintes administratives assouplies. Le processus de libéralisation a, quant à lui, enregistré des résultats encourageants, notamment dans les secteurs des services et dans celui des transports.

Ces mutations correspondent à une nouvelle étape, mais aussi à de nouvelles mentalités, notamment avec l'essor du secteur privé. Dynamiques, ouverts et surtout de plus en plus organisés, les opérateurs privés ont détrôné les entreprises publiques ; ils génèrent plus de la moitié des richesses, hors hydrocarbures, et englobent plus de deux tiers de l'emploi. " Tout observateur, averti de la vie économique algérienne, peut témoigner de l'apparition, ces dernières années, de la culture d'entreprise, ainsi que d'une nouvelle génération de managers résolus à imposer le produit algérien dans les circuits commerciaux mondiaux, tournant ainsi le dos à une politique de repli sur soi. " , remarque le Premier ministre Benflis. Pour cette nouvelle génération de managers, le défi majeur à relever est l'accession à un taux de croissance élevé qui permettrai une progressive résorption du chômage.

TRAVAUX PUBLICS

Immenses chantiers en perspective

S'il est bien des secteurs indispensables au développement de l'investissement, qu'il soit national ou étranger, il s'agit bien de ceux relatifs aux Travaux publics et aux Transports. Le gouvernement algérien l'a bien compris, en avalisant l'application d'un ambitieux programme de relance économique qui, entre 2001 et 2004, devrait permettre d'importants efforts investissements. Il est vrai, à ce propos, que les retards en la matière sont énormes. Dans le domaine des travaux publics, seules les plus importantes régions disposent d'autoroutes ; les petites et moyennes agglomérations ne disposent que de routes étroites, en manque d'entretien. Quant au projet de l'autoroute est-ouest reliant la Tunisie au Maroc, annoncé à la fin des années 80 avec la création de l'Union du Maghreb Arabe, il stagne. D'autres infrastructures, telle la construction de barrages, représentent aujourd'hui une autre priorité de l'Etat ; l'accès à l'eau étant encore l'une des principales préoccupation de la population contrainte de subir, depuis deux décennies, les aléas de sécheresses chroniques. De son côté, la croissance des sept ports commerciaux et de la vingtaine d'aéroports du pays nécessite plusieurs projets d'extension. L'heure est donc à l'engagement de grands travaux pour combler le retard accumulé, et ainsi entrer concrètement sur le chemin de la croissance économique. " Au cours des dix dernières années, notre pays s'est plus préoccupé de la maîtrise des coûts que de l'amélioration des infrastructures de base. Aujourd'hui, avec ce programme de relance, nous rattrapons une partie du retard ", assure Mr.Medelci, ancien ministre des finances.

Projet d'autoroute est - ouest et Transaharienne

Le ministère des Travaux publics a pour mission de réunir les conditions de réalisation d'un certain nombre de projets stratégiques pour le développement de l'économie et l'amélioration des conditions de vie en Algérie. Mr.Abdelmalek Sellal, ancien ministre des Travaux publics et actuel ministre du transport, insiste en particulier sur les grands projets d'autoroutes, la Transaharienne et celle reliant les pays du Maghreb d'est en ouest. Les travaux de cette dernière ont été lancés en 1987. Prévu sur une distance totale de 1216 km, reliant El Tarf, sur la frontière tunisienne, à Maghnia, sur la frontière marocaine, seuls quelques 100 km ont été réalisés à ce jour. Signe de l'assouplissement des procédures en matière d'investissement privé dans les infrastructures publiques, le gouvernement algérien envisage maintenant l'assistance de grands groupes étrangers, qui obtiendraient un droit d'exploitation, en contre-partie de leur participation. En effet, le financement de telles infrastructures dépasse largement les capacités du seul Etat algérien, simultanément engagé sur plusieurs front. Ce projet d'autoroute est considéré en Algérie comme le chantier du siècle, avec un coût estimé à prés de 6 milliards de dollars pour la construction des tronçons restants. Mr. Sellal invite les entreprises de travaux publics à se manifester: " On ne peut faire face seul ; nous avons besoin d'apports extérieurs. Les modalités pour que des entreprises puissent réaliser une partie des projets à mettre en œuvre sont diverses. Il peut s'agir d'une réalisation directe ou d'un partenariat, voire d'un BOT (Build, Operate, Transfer) en matière de réalisation et gestion ". Plusieurs multinationales seraient intéressées par cette dernière formule, qui consiste en la construction de tronçons, en leur exploitation sur une longue durée, puis en une rétrocession des infrastructures routières à l'Etat algérien. M. Sellal a, par ailleurs, précisé que son ministère allait rapidement entamer de premières consultations avec une firme américaine dans cette direction. Le coût extrêmement élevé d'un tel projet reste néanmoins, pour le moment, le grand frein à l'avancée rapide des travaux. Les perspectives sont cependant alléchantes. De fait, toujours selon les dires du ministre Sellal, " l'autoroute algérienne est beaucoup plus rentable, avec une moyenne de près de 20.000 véhicules/jour, alors que les pays voisins, dans les meilleures des cas, n'enregistrent que 4000 véhicules/jour. "

Invitation au partenariat

Mr. Mohamed Hocine Ahriz, P.D.G. de la Sapta, une importante entreprise présente dans les secteurs de la construction et des Travaux publics, estime que l'ouverture du marché algérien a abouti à une étonnante croissance de la concurrence. Dans ce cadre, " les entreprises étrangères peuvent soumissionner si elles le veulent les contrats en dinars, en vertu de la liberté de change. Avant, ces sociétés n'étaient pas intéressées par la conclusion d'un contrat si les projets n'étaient pas financés par un organisme international " remarque le P.D.G de la Sapta. La concurrence s'amplifie donc pour le plus grand bien du marché ; notamment celle des entreprises asiatiques, de plus en plus présentes dans les secteurs de la construction et des Travaux publics en Algérie.

L'investissement s'oriente également vers une prise de participation dans le capital des entreprises de Travaux publics. " Lorsqu'un investisseur étranger est intéressé par une entreprise publique, nous sommes prêts à discuter de l'ouverture de son capital. Une prise de position dans la structure pouvant se traduire en terme de représentation au sein de l'entreprise privatisée en question ". Selon Mr.Sellal, ces ouvertures de capital peuvent aller jusqu'à 40%. Ainsi Cosider, une entreprise publique leader national du secteur, est actuellement en partenariat avec plusieurs entreprises et souhaite l'ouverture de son capital. " Cosider estime que la conjugaison des efforts et l'association des intérêts entre public et privé est nécessaire. (…) notre ambition est de nouer des relations durables avec des partenaires ayant des perspectives à long terme. La dimension du marché intérieur algérien et sa solvabilité, ouvrent de grandes perspectives de coopération dans la complémentarité des compétences et des moyens ", affirme Mr.Abdelwahid Bouabdallah, P.D.G. de Cosider. Sonatro est, elle aussi, une entreprise évoluant dans ces mêmes secteurs de la construction et des Travaux publics. Présente sur l'ensemble du territoire national, cette société s'est développée remarquablement dans les années 70 au point de donner naissance en 1983 à cinq entreprises routières ainsi qu'une spécialisée en ouvrage d'art. Passée à l'autonomie en 1991 et malgré une conjoncture et un environnement devenus très difficiles, la Sonatro continue de réaliser de grands projets qui font d'elle un partenaire incontournable dans le secteur des Travaux Publics. Pour sa part, Mr.Rebbouh, P.D.G. de la Société Nationale de grands Travaux Routiers (Sonatro), confirme l'importance du partenariat pour son entreprise: "Nous voulons renforcer notre force de frappe, c'est la raison qui nous amène à rechercher un partenariat ; l'intéressé devra venir avec les moyens matériels et financiers (…) Nous avons la maîtrise du terrain, nous pouvons offrir le plan de charge et aussi la connaissance de l'administration, ce qui représente un point important".

Khalifa à l'assaut du BTP

Un bel exemple de l'intérêt du secteur privé envers l'énorme marché que représente le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) en Algérie, est celui du groupe Khalifa. Celui-ci a, en effet, récemment pris le contrôle de l'entreprise Philipp Holzmann, ex numéro trois du BTP en Allemagne. Le premier groupe privé algérien acquiert ainsi le savoir-faire qui lui faisait défaut dans le domaine du BTP, en profitant de la défaillance d'une grande entreprise européenne. Avec les ressources de Holzmann International, Khalifa a désormais les compétences pour se lancer dans des projets d'envergures, tels la construction de l'aéroport de Bouzghoul ou encore, celui pharaonique de la construction d'une nouvelle ville, Algéria, au milieu du désert, ayant pour objectif de désengorger Alger.

De grandes perspectives s'ouvrent donc à ce secteur des Travaux publics qui sera, dans les prochaines années, fort sollicité dans le cadre de la nécessaire mise à niveau des infrastructures du pays. Routes, barrages, aéroport, infrastructures en tous genres ; d'immenses marchés sont à portée de mains. A elles seules, les entreprises algériennes de Travaux publics ne suffiront évidemment pas pour couvrir cet immense chantier. L'appel au partenariat, à l'investissement privé est donc plus que jamais lancé.

Parallèlement à ces constatations, le secteur des BTP, grand consommateur de main d'œuvre, constitue peut être une solution, pour résorber partiellement l'important taux de chômage enregistré actuellement. Autant dire que le gouvernement accorde une attention particulière à ce secteur capital, indispensable au développement futur de l'Algérie.

TRANSPORT

A la pointe des libéralisations

Le Transport est un des domaines où la libéralisation a le plus avancé. De 1998 à 2001, trois nouveaux textes sont venu marquer cette tendance générale, à savoir le nouveau code de navigation aérienne, le nouveau code maritime et la loi sur les transports terrestres.Il faut reconnaître que le secteur des Transports est vital au bon fonctionnement de l'économie du pays, car il affecte de manière quasi directe, tous les créneaux d'activités. Comme pour la majorité des différents pans de l'économie algérienne, les Transports doivent subir une réformes structurelle et législative afin de s'adapter aux nouvelles exigences d'un marché libéralisé, soucieux du bien être de ses concitoyens et du bon déroulement de l'activité économique. D'autre part, afin de stimuler l'investissement, il est capital de consolider et d'étendre les infrastructures existantes.

S'il nécessite des amélioration, le réseaux algérien, est cependant déjà fort diversifié et étendu. Le transport routier est prédominant et prend en charge 90% du trafic intérieur. Le transport ferroviaire joue, lui, un rôle important pour la desserte des ports, des zones industrielles et des grands centres urbains. Malgré un fort potentiel, son utilisation reste malheureusement limitée, avec 7 à 8% du marché, marchandises et passagers confondus. Sans doute les assauts terroristes sur les convois ont-ils leur part de responsabilité dans cette situation. Fort de ses 68 navires marchands, le transport maritime monopolise, quant à lui, la quasi-totalité du commerce extérieur. Enfin, le transport aérien connaît un accroissement significatif de ses activités.

Vols nationaux: près de 50% de croissance en 2001

Pour le transport aérien, la compagnie privée Khalifa Airways a confirmé son statut de concurrent direct de la compagnie nationale Air Algérie. La compagnie publique, qui se donne deux années pour ouvrir son capital, est en contact avec la banque conseil BNP Paribas pour l'accompagner dans ce processus. Elle a déjà signé un accord d'alliance stratégique avec Alitalia, mais c'est surtout son partenariatavec Khalifa Airways qui donne un aperçu de la détermination des deux compagnies à s'implanter sur le marché européen, ainsi que leur volonté de conserver leurs parts de marché locales.

En effet, la venue d'Air Lib et d'Air Littoral a stimulé une concurrence certaine sur les destinations françaises qui représentent le gros des vols internationaux à partir de l'Algérie. " L'année 2001 a connu une évolution appréciable, principalement pour les vols nationaux. Avec l'avènement de la compagnie Khalifa, nous avons connu un boom assez significatif ", explique Mr. Ait Si Ali Mouloud, Directeur général de l'Entreprise Nationale de Navigation Aérienne (ENNA). Chiffres à l'appui, Mr. Daoud, responsable à l'ENNA, confie cependant, qu'au lendemain des événements du 11 septembre, l'activité des vols internationaux sans escales a connu une baisse significative de 15%.

" Cette tendance s'estralentie au premier semestre 2002. Pour ce qui est des vols nationaux, sur l'ensemble de l'année 2001, nous avons enregistré une augmentation très forte, de l'ordre de 45% à 50% ".Le secrétaire général du groupe Khalifa, Rachid Amrouche, abonde dans le même sens. " Dès le début, notre stratégie donnait la priorité au marché domestique et ensuite au marché international. Nous sommes maintenant arrivés à un maillage de toute l'Algérie.

Pour ce qui est de l'international, nous poursuivons la réalisation de notre objectif qui consiste à suivre les mouvements économiques du pays ainsi que notre population émigrée. Ainsi après l'installation de nos escales dans plusieurs villes françaises, espagnoles, à Johannesburg et à Dubaï, nous venons d'être autorisés à desservir Casablanca, Tunis, Damas, la Mecque, Istanbul, Milan et Londres. Nous comptons aussi couvrir prochainement l'Amérique du Nord ". Gestionnaire de dix aéroports à l'ouest du pays, l'EGSA d'Oran, par la voix de son directeur général, Mr. Djellat, constate cette expansion du marché, facteur de croissance de son entreprise. " Il y a deux ans, nous avons réalisé une nouvelle extension au niveau de l'aéroport d'Adrar ; cela nous a permis de doubler les capacités d'accueil. Par ailleurs, l'année passée, nous avons entrepris des travaux d'agrandissement à de l'aéroport de Béchar. Cette modeste réalisation, faite avec nos propres moyens, nous a permis de doubler la capacité de traitement des passagers.

Enfin, pour les réalisations actuelles, nous avons entamé le premier avril l'extension de la deuxième plate-forme de l'ouest, à savoir Tlemcen, dont l'inauguration a eut lieu le 20 août de cette année. Nous avons ainsi pu libérer des espaces au niveau de l'aérogare internationale d'Oran, qui vont générer des ressources nous permettant de nous autofinancer, et de réaliser d'autres projets sur les différentes plates-formes à plus faible revenu ". L'EGSA d'Oran ne fera pas cavalier seul, ajoute Mr. Djellat " nous avons lancé l'avis d'appel d'offre pour la réalisation de la zone terminale dans son ensemble, aussi bien l'aérogare que la tour de contrôle ainsi que les autres structures pour les différents opérateurs. Nous avons également l'aéroport de Mascara où nous avons lancé un avis d'appel d'offre avec d'autres transporteurs aériens ". Le partenariat n'intervient que là où l'entreprise ne dispose pas de l'expérience suffisante. " Nous avons fait notre première expérience de partenariat avec des sociétés dans le domaine du catering, du management et de la gestion proprement dite.

La première concrétisation s'est réalisé dans le domaine des free shops, très recherchés par les passagers. Nous avons concrétisé avec une société suisse, Ed Mauer, pour les aéroports internationaux d'Oran et de Tlemcen ". Enfin, il faut retenir la mise en concession de la gestion et de l'exploitation de l'aéroport Houari Boumédiène d'Alger, pour laquelle un appel d'offre a été lancé le 12 juillet 2001. C'est la première fois qu'une infrastructure publique fait l'objet d'une concession à un exploitant privé en Algérie. Ce dernier aura pour mission de terminer les travaux de construction de la nouvelle aérogare, dont le chantier a débuté il y a plus de dix ans. Cette nouvelle aérogare portera la capacité de l'aéroport à près de 8 millions de passagers par an. L'aéroport d'Alger a enregistré l'an dernier un trafic de près de 4,3 millions de passagers, avec une forte hausse aussi bien du trafic national (+ 40,8% en 2001 par rapport à 2000) que du trafic international (+17,6%).

Le secteur maritime en appel aux investisseurs

Avec un quasi-monopole du commerce extérieur, le transport maritime devait impérativement s'adapter au nouveau contexte du commerce international. C'est dans ce cadre que le code maritime a subi un examen systématique, afin de l'adapter aux nouvelles exigences du marché. Un autre impératif, dans ce contexte d'ouverture au monde, consiste en la modernisation des infrastructures portuaire. En ce qui concerne le réaménagement de la gestion de l'activité portuaire, on notera la mise en place de trois autorités, devant prendre le relais de l'Etat. Il est maintenant stipulé que les opérations commerciales, tant privées que publiques, se dérouleront dorénavant dans un cadre concurrentiel.

Le secteur maritime est donc ouvert à l'initiative privée depuis la mise en place des nouvelles réformes. Les investisseurs restent cependant timides vis à vis de ce créneau, compte tenu du niveau des crédits à mobiliser pour créer des services de transport maritime. Quatre opérateurs et dix entreprises portuaires de statut public se partagent actuellement le marché. Toujours au niveau des activités portuaires, il est cependant relevant de mentionner le dynamisme de l'EPAN (entreprise portuaire d'Annaba).

Cette dernière joue un rôle clé dans le pôle industriel régional, dominé par les deux groupes industriels Asmidal et Ferphos. Selon M. Sahli, directeur général de l'EPAN, " L'ensemble des ports et des entreprises portuaires d'Algérie vont connaître une adaptation stratégique. Les activités commerciales (la manutention et le remorquage) seront des activités ouvertes à la concurrence et peuvent être exercés par d'autres entreprises. Les activités de gestion des domaines publiques relèveront de l'autorité publique qui aura la gestion de ces espaces ". Le plan de développement de l'EPAN porte notamment sur le développement des infrastructures." Nous venons de réaliser avec le concours de la Banque Mondiale le terminal polyvalent. En matière d'entretien de nos infrastructures de base, il y a un programme d'entretien et de rénovation dont le point culminant est celui qui se rapporte au dragage. En matière de manutention et en manière de remorquage cela interviendra probablement à très brève échéance ".

Donnant d'autres exemples de l'ouverture du secteur maritime, Mr. Nazef, secrétaire général au ministère des transports, souligne que " pour ce qui est des ports, il y a une tendance à la libéralisation et à une ouverture puisqu'il y a des mises en concessions d'espaces commerciaux à l'intérieur des ports ". Le port de Djendjen, fort de ses nombreux atouts, est dans ce cadre particulièrement attractif aux investisseurs. Mr. Nazef remarque, par ailleurs, qu'en ce qui concerne le secteur voyageurs, le Code maritime permet maintenant la possibilité d'utiliser un autre navire que ceux de l'Entreprise Nationale de Transport Maritime des Voyageurs (ENTMV) ; " Vous pouvez voyager avec la SNCM Corse Méditerranée, et il y a également la possibilité pour un investisseur de promouvoir sa propre société de transport maritime de voyages à côté de l'ENTMV ". Le port d'Alger est lui le premier port commercial d'Algérie avec une moyenne de trafic annuel de l'ordre de six millions de tonnes. Ce port assure donc près de 35% du trafic marchandises du pays, dominé essentiellement par les importations. Il reçoit en moyenne chaque année près de 2200 navires commerciaux à l'entrée. Enfin, le port d'Oran est celui qui voit passer la plus grande quantité de passagers en Algérie.

En ce qui concerne le chemin de fer, aucune intervention du secteur privé n'est enregistrée à ce jour, cette activité étant toujours réservée à un opérateur de statut public. La SNTF reste donc l'opérateur unique, jusqu'à ce qu'une décision soit prise pour la mise en concession du réseau ferroviaire. Un programme spécial a été voté pour la mise à niveau du chemin de fer qui a devant lui d'immenses perspectives, tant au niveau du transport de marchandises qu'à celui de passagers. En marge du secteur ferroviaire, celui du transport routier connaît, depuis sa libéralisation, une croissance sans précédent. Il est caractérisé par une offre supérieure à la demande et par une certaine anarchie, notamment dû à l'utilisation de matériels non-adaptés, qui a conduit à la mise en place d'un encadrement juridique plus stricte.

De grands projets

Quant aux grands projets, Mr. Nazef cite celui du tramway et du métro d'Alger comme deux importantes opportunités de partenariats. " Globalement, la politique des transports urbains est une politique tout à fait libérale. Il n'y a aucun monopole en la matière. Au contraire, nous souhaitons inciter à une contribution plus large du secteur privé ou une intervention combinée public/privé ". Ce projet qui nécessite un investissement considérable, notamment dû au relief accidenté de la capitale algérienne est pour le moment à l'étude. Celle-ci doit se pencher sur l'état actuel du projet et envisager les différentes alternatives, afin de concilier les impératifs économiques, sociaux et structurel, nécessaires à sa réalisation. En complément de ce projet de transport urbain, celui de l'extension du réseau ferroviaire à la grande banlieue algéroise est également à l'étude.

A l'heure de la libéralisation du marché algérien, le ministère des Transports accorde une attention particulière à l'amélioration de ses infrastructures. A cet effet, un programme de relance, touchant tous les secteurs concernés, a donc été lancé. Celui-ci tient compte des exigences indispensables à la mise en place d'un réseau de transports performant et sécurisé. Les aéroports, les ports, le chemin de fer, les transports maritimes et aériens doivent s'adapter aux nouveaux impératifs d'une économie ouverte au monde. Le niveau de performance, la qualité des services et les conditions de sécurité doivent sensiblement s'améliorer, tout en veillant à appliquer des coûts concurrentiels. Toutes ces mesures d'adaptations et de restructurations sont autant d'appels au soutien technique et financier d'investisseurs privés, notamment internationaux.

POSTE ET TELECOMMUNICATIONS

Intégrer les nouvelles technologies

l'Algérie comprend le plus faible taux de couverture à l'échelle africaine. Seul 5% de la population dispose d'un téléphone, alors que l'on compte près de 700.000 demandes en instance pour le téléphone fixe et 200.000 pour le mobile (chiffres de 1999). Une récente étude a, par ailleurs, fixé la demande potentielle d'abonnés solvables à 7 millions pour la téléphonie fixe, et à 5 millions pour la téléphonie mobile. A l'horizon 2010, on devrait connaître une télé-densité de 25% en fixe et de 30% en mobile. L'Etat vient de lancer, quant à lui, un appel d'offre pour l'élaboration d'une étude sur le marché des télécoms Algérien afin de mieux en cerner le développement. Au vu du retard technologique pris par ce secteur, l'appel au capital privé a permis l'entrée sur le marché d'un nouvel opérateur, le l'Egyptien Orascom, pour la mise en place et l'exploitation de la deuxième licence GSM, ce qui a révolutionné un marché monopolistique, placé sous la responsabilité du ministère des Postes et Télécommunications. Une troisième licence d'exploitation sera proposée vers 2003, année qui verra aussi la mise en compétition du marché du téléphone fixe. Par ailleurs, de grands équipementiers se placent déjà sur le marché, dont Siemens, Motorolla et Ericsson.

La refonte des Télécommunications

Le secteur des postes et télécommunications fait aujourd'hui l'objet d'une reforme en profondeur, dont le but est d'assurer la compétitivité de ses organes à l'heure de l'ouverture et de la diversification de l'économie algérienne. Cette réorientation stratégique doit veiller avant tout à assurer un meilleur service aux citoyens. C'est dans ce but que les grands axes du programme gouvernemental s'articulent, principalement, autour de la refonte du cadre législatif et réglementaire du secteur de la poste et des télécommunications, pour asseoir ses reformes sur une base solide, transparente et sûre. Dans le cadre de l'ouverture de cet important marché à la concurrence, l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) veille à la mises en place effective des réformes, ainsi qu'au respect des procédures.

Depuis la nouvelle loi élaborée en 2000, l'ancienne structure étatique regroupant la gestion de l'ensemble des activités des secteurs de la Poste et des télécommunications est maintenant scindée en deux entreprises distinctes ; Algérie télécoms et ses filiales associées: Mobilis pour le téléphone cellulaire et Djaweb pour l'Internet ; et une entreprise publique à caractère industriel et commerciale, Algérie Poste et sa filiale Sarii Post pour le courrier express. Il s'agit là du premier secteur qui a été ouvert à la concurrence, en 1994, avec l'installation de DHL International. FEDEX comme UPS ont retiré le cahier des charges après le lancement d'un appel à manifestation d'intérêts par l'autorité de régulation des Postes et Télécommunications. Parlant de ce marché concurrentiel, Mr.Rezzoug, directeur général de DHL, remarque que " l'Algérie est un pays à fort potentiel où les investisseurs peuvent bénéficier de beaucoup d'avantages tels que l'exonération d'impôts, ainsi que la facilité douanière et fiscale, qui est le leitmotiv de la promotion de l'investissement. ". Et le dirigeant de DHL ajoute encore que " la privatisation du secteur des télécommunications va par ailleurs conduire à une amélioration considérable de ce marché".

Djaweb est lui le nouveau fournisseur d'accès Internet offrant une gamme de services complète et élaborée, avec des prix concurrentiels et une relativement bonne couverture du territoire national. Si le réseau Internet est loin d'être présent dans tous les foyers, il est aujourd'hui accessible à tous, le ministère ayant largement supprimé les contraintes pour l'ouverture de cyber cafés, inexistants il y a encore moins de trois ans et actuellement omniprésents. Dans ce secteur, quatre providers privés (Gecos, Eepad qui est en partenariat avec Wanadoo, Solinet et Icos.net) sont venus concurrencer l'opérateur public Cerist, tandis que le ministère vient de lancer une ligne d'accès sans abonnement. Selon une étude faite en 2001, près de 6.000 entreprises sont connectées à Internet, instrument qu'elles n'utilisent même pas dans toutes ses possibilités (messagerie interne, sites interactifs,etc.).

Appels aux partenariats

Algérie Télécoms détient la première licence GSM et s'est associé avec Ericsson pour le lancement de 500.000 lignes au cours de cette année. Mais les perspectives d'Algérie Télécoms vont au-delà de ces prévisions, comme l'explique son P.D.G., Monsieur Messaoud Chettih:

"Dans le secteur des télécoms, il est admis et reconnu que les marchés porteurs sont ceux du Maghreb, car ils sont en pleine phase de développement. Il y a un intérêt pour les opérations de partenariat, mais nous les voyons différemment. Nous voulons aller au-delà du simple achat d'équipements et d' installations. Nos partenaires doivent comprendre et agir dans cette perspective ". Et Messaoud Chettih précise encore: " le problème des télécoms est celui de l'offre et non pas de la demande. Nous sommes loin de satisfaire les besoins exprimés. Il faut qu'Algérie Télécoms réagisse rapidement, même si la situation est confortable ; la concurrence va venir et c'est peut-être elle qui se chargera de satisfaire ces besoins. (…) Algérie Télécoms a besoin d'un partenaire stratégique avec une ouverture de capital à hauteur de 30% ; l'entreprise a aussi besoin d'un apport technologique et managerial. Le partenariat étant essentiel, plusieurs sociétés comme Telefonica et France Télécoms ont montré un certain intérêt pour le marché algérien. (…) Algérie Télécoms venant d'être créée, le ministère ne pouvait pas engager des alliances autres, que celles qui consistent à s'approvisionner en matériels. Mais cela devrait se concrétiser avec le GSM, l'Internet et le transport de l'image. " Mr. Chettih a de quoi être optimiste, car Algérie-Télécoms, pour le moment, se place loin devant la concurrence.Au vu de la spécificité du service public, l'évolution des services postaux pourrait, quant à elle, ne pas connaître la même croissance. Même si la Poste reste un vecteur important pour les échanges financiers et le courrier, avec un total de 5 millions de comptes courants, son mode de fonctionnement reste en deçà des standards internationaux, notamment en termes de délais et de diversité des services.Mais la Poste n'en demeure pas moins une opportunité des plus intéressantes. " Le secteur des services, notamment la Poste, demande des investissements conséquents, c'est pour cette raison que nous sommes ouverts à tous types de partenariats qui pourraient améliorer et développer notre créneau. (…) Des réformes ont été menées avec l'appui de la Banque Mondiale qui a accordé un prêt de 9 millions de dollars.

Dans le cadre de ce prêt, une étude est planifiée pour évaluer les possibilités de revalorisation de la ressource humaine et optimiser l'organisation de la Poste, notamment en se basant sur les technologies de l'information. Nous bénéficions également du projet MEDA, du fond de l'Union européenne qui servira au développement de la Poste ". explique Mme Ghania Houadria, Directrice générale d'Algérie Poste. De nombreux pas en avant ont déjà été accompli par cette entreprise qui constitue la première banque du pays, et qui prend en charge la gestion du courrier de toutes les sociétés dispensant des services publics (eau, téléphone, gaz, électricité). C'est ainsi qu' Algérie Poste compte lancer son propre service épargne, moderniser sa gestion en introduisant l'usage des nouvelles technologies (à l'image de la consultation des comptes par Internet, déjà mise en place) et perfectionner le courrier express au plan national et international. Il s'agit encore là de projets soutenus par la Banque Mondiale et l'Union Européenne à travers des programme d'assistance technique. Algérie poste devrait donc connaître un nouvel essort ces prochaines années.

Le marché algérien est l'un des plus importants de la région. C'est un marché important non seulement pour le Maghreb et l'Afrique, mais également pour l'ensemble des pays riverains de la méditerranée et pour l'Europe en général. Avec une population de 32 millions, majoritairement composée de jeunes, l'Algérie est un marché réceptif aux nouvelles technologies de l'information et la communication. L'importance de la demande en instance en téléphonie fixe et mobile et d'accès à l'Internet en est, d'ailleurs, la meilleure preuve.

D'autre part, des projets d'envergure internationale sont envisagés dans le cadre de la mise en oeuvre de programmes économiques stratégiques, tels que les futurs gazoducs qui relieront directement Alger à l'Espagne et à l'Italie. Il est évident que ces gazoducs s'accompagneront de systèmes de télécommunications de haute fiabilité et dont les capacités pourraient éventuellement être adaptées pour la prise en charge des besoins d'un grand nombre de pays africains. L'Algérie lancera, par ailleurs, dès cette année le premier d'une série de quatre satellites satellite, ALSAT 1. Ceux-ci seront dédiés à la météo, à la télédétection, à la messagerie courte et à la formation. L'Algérie entend ainsi concrétiser rapidement le droit à communiquer de tous les algériens, quel que soit leur situation et leur lieu de résidence.

FINANCES

Les banques en mouvement

Afin de soutenir l'ensemble des reformes mises en route par le gouvernement, une refonte du secteur financier était indispensable. Aujourd'hui, le système algérien compte quelques 20 banques commerciales en marge de la Banque centrale, trois bureaux de représentation de grandes banques internationales, une bourse des valeurs, une société de refinancement hypothécaire, des caisses d'assurance-crédit, etc.

Le secteur bancaire publique domine toujours le marché, malgré une montée en puissance remarquée du privé. L'intervention des banques dans le financement des activités économiques a, par ailleurs, évolué de manière significative. Mr. El-Hachemi Meghaoui, P.D.G. du Crédit Populaire d'Algérie (CPA) affirme: " Le secteur bancaire est engagé dans une mutation qui devrait se traduire par une bancarisation plus importante et par des opérations plus rapides. La modernisation devrait également s'accélérer par la mise en oeuvre de partenariats avec les institutions bancaires et financières internationales. Le plan de relance de l'économie et de privatisation offre en outre d'autres opportunités, notamment dans l'ingénierie financière, le montage financier des grands projets et le développement de financement type leasing ou capital-risque ".

Ouverture de capital jusqu'à 100%

Arriver à une qualité des services est aujourd'hui devenu possible, au terme d'un long processus d'assainissement de la trésorerie des banques publiques, qui en est à sa dernière phase. Celles-ci renouent maintenant progressivement avec une situation d'équilibre pour mieux affronter la rude concurrence que mènent déjà les banques privées. Le contexte est également tout à fait différent, puisque, depuis la promulgation des nouveaux textes sur la privatisation et la gestion du secteur public, les banques d'Etat peuvent ouvrir leur capital jusqu'à 100% et ainsi accéder à une privatisation totale. C'est le cas du Crédit Populaire d'Algérie (CPA) qui, selon son P.D.G. Mr. El-Hachemi Meghaoui, a déjà pris la décision d'ouvrir son capital: " Depuis fin 1999, nous avons avancé dans notre réflexion et nous avons décidé, avec les orientations et l'accord de nos actionnaires, d'ouvrir le capital de la banque. Nous avons considéré que cela était nécessaire pour réaliser nos ambitions afin de devenir une banque ouverte aux marchés internationaux, et offrant à sa clientèle une diversité de produits disponibles au niveau international ". Une avancée dans ce sens est déjà perceptible à travers les nouveaux services dispensés par le CPA, à l'image du crédit immobilier, du crédit à la consommation et de celui pour les professions libérales. Quant au réseau informatique des différentes agences CPA, celui-ci a largement été perfectionné et fait actuellement l'objet d'un projet pour la mise en place d'une messagerie interbancaire. Par ailleurs, le CPA participe activement au programme d'amélioration du système de payement, par l'introduction de la carte de crédit.

Les mêmes ambitions sont affichées par la Banque de l'Agriculture et du Développement Rural (BADR). Cette banque qui était à la base destinée à répondre aux besoins spécifiques du secteur agricole et rural, mais avec les changements d'orientation de la politique économique enregistré ces dix dernières années, a élargi ses activités pour venir en aide à d'autres secteurs. La banque s'adapte ainsi actuellement à la demande du nouveau marché. Tout dernièrement, elle a mis en place le concept unique de " banque assise " avec services personnalisés, permettant de mieux prendre en charge les hommes d'affaires et les porteurs de projets. Les premiers résultats de cette initiative sont déjà perceptible: d'importante sociétés ont rallié la BADR, dont Naftal, Sonelgaz, Sonatrach ou encore Orascom. Concernant l'entrée d'un partenaire dans le capital de la banque, Mr. Farouk Bouyacoub, P.D.G. de la BADR, indique que " La priorité est pour le moment la mise à niveau de la BADR, car il est avant tout préférable de négocier l'entrée en capital d'un partenaire étranger en position de force ".

Comme pour tous les secteurs de l'économie algérienne, celui des banques connaît un regain de l'activité privée. A ce jour, et depuis la libéralisation du secteur bancaire en 1991, on compte six banques privées algérienne, dont la plus connue, Khalifa Bank, a étoffé son réseau d'agences à travers le pays. C'est la seule banque à être universelle et à développer des services personnalisés comme la carte fidélité et le payement électronique. " El Khalifa Bank, dès sa création, a affiché sa stratégie qui vise à mieux servir sa clientèle en terme d'accueil, de qualité, de délais et d'offre de produits nouveaux. Ainsi nous disposons de guichets dont le modernisme des services tranche sur celui de la concurrence. Nous avons pu mettre à la disposition de l'ensemble des agents économiques un éventail de services bancaires destinés à un consommateur moderne. Pour cela, nous avons investi aussi bien dans les nouvelles technologies que dans le capital humain, afin de pouvoir servir notre clientèle avec célérité ", explique Mr. Rachid Amrouche, secrétaire général du groupe Khalifa. Quant aux banques étrangères, elles ont ouvert une vingtaine de succursales ces dernières années, telles la City Bank, Société Générale, BNP Paribas ou encore Exim bank ; elles participeront très certainement à doper le marché, tout en apportant ce nouveau souffle dont le secteur financier algérien a tant besoin.

Le tumulte bancaire

Au rythme de l'ouverture de son pays, la population algérienne va devenir de plus en plus exigeante envers son système bancaire, sans parler des investisseurs nationaux ou étrangers, qui ont impérativement besoin d'un soutien financier performant, dans le cadre de leurs opérations d'acquisitions et de partenariats ou encore dans celui de la privatisation. En effet, l'une des grandes appréhensions des économistes est de voir les entreprises privatisées, tout comme les nouveaux investissements, livrés à un secteur financier asséché et incapable de les accompagner. L'efficacité et la crédibilité des services bancaires est donc, maintenant, l'un des critères indispensable à prendre en considération dans le processus de réforme du système bancaire algérien. Le fait est, justement, que les banques d'Etat constituent l'un des rares secteurs où les réformes sont les moins perceptibles. L'accumulation de dettes dans la dernière décennie a entraîné un retard dans le processus de mise à niveau, tandis que la qualité des prestations, la rigidité sur les crédits (35 à 45 jours pour une lettre de crédit) et la lenteur des procédures continuent de freiner toute l'économie du pays. Il est, en effet, extrêmement préjudiciable que des transferts entre deux agences puissent monopoliser un à deux mois, que les transactions de fonds, entrants ou sortants, et devant impérativement passer par la Banque Centrale, durent entre un et deux mois et que, simple exemple, le chèque puisse encore être refusé lors d'un achat ou d'une transaction. Au regard de ces performances, un faible taux de bancarisation est enregistré dans les échanges, alors que la bureaucratie des banques d'Etat continuent de repousser une clientèle importante, mais encore méfiante à leur égard.

Assurances: inculquer la notion de risque

Le secteur des assurances connaît lui aussi, depuis la relance économique, un regain d'activité. Depuis 1995, une dizaine de compagnies privées d'assurances ont vu le jour, sans compter les agences qu'elles ont agréées. Plusieurs banques privées, constatant la rentabilité de cette branche, ont créé à leur tour leur propre filiale d'assurances, avec la perspective de quadrupler son chiffre d'affaires à l'horizon 2005. Selon une récente étude du Conseil National des Assurances (CNA), le marché est actuellement estimé à 250 millions de dollars/an ; ce qui, au regard des professionnels du secteur, est trop peu par rapport à ses réelles potentialités.

Toujours d'après les experts, il est nécessaire d'assouplir les textes au profit d'une plus grande libéralisation et lancer le chantier de la privatisation des compagnies publiques, telles que la SAA, la CAAR ou encore la CAAT. Mr. Mourad Medelci, ancien ministre des Finances, pense à, ce sujet, que la prochaine étape dans la réforme du système financier sera celle des assurances. Il estime par ailleurs que " le problème des assurances est lié aux mentalités locales qui ne sont pas familière avec la notion de risque, pourtant centrale dans une économie de marché. Le concept du risque doit gagner en clarté aux yeux des opérateurs économiques et des citoyens. Il est nécessaire d'introduire progressivement une culture et des croyances nouvelles pour que les opérateurs économiques, comme les citoyens, perçoivent la nécessité de s'assurer contre les différentes formes de risques, qu'elles soient sociales ou économiques ". Le secteur de l'assurance en Algérie offre un immense potentiel d'investissement.

Le P.D.G. de la Caisse Algérienne d'Assurance et de Réassurance (CAAR) affirme à ce sujet: " pour les investisseurs intéressés par le secteur des assurances,le marché est encore quasiment vierge. Je peux, par exemple, vous donner un chiffre: on peut évaluer le marché de l'assurance à un milliard de dollars en termes de potentialités or, nous en sommes actuellement à 250 millions de dollars. Voyez la différence à l'état actuel des choses. S'il y a des investisseurs qui rentrent, le marché sera beaucoup plus porteur ". La Compagnie française d'assurance du commerce extérieur (Coface) intervient, elle, en Algérie sous forme d'assurance-crédit court terme pour les biens de consommation, d'assurance-crédit moyen terme, d'assurance investissement et d'assurance construction. Cette institution estime maintenant que le " risque Algérie est acceptable ", c'est à dire que le pays est désormais plus fiable pour les investissements.

Bourse d'Alger: les balbutiements d'un rampant

Quelques compagnies d'assurances seront prochainement inscrites sur la liste des compagnies publiques à introduire à la Bourse d'Alger. Cette dernière, ouverte en 1998, ne fonctionne encore qu'avec quatre titres (les obligations de la Sonatrach et les actions de Saidal, Eriad-Sétif et El-Aurassi) et une seule séance de cotation hebdomadaire. Tout comme les actionnaires qui ont été nombreux à investir, le monde de la finance attend impatiemment que le marché soit re-dynamisé: vingt entreprises publiques lanceront dès cette année leurs offres publiques de vente et deux importantes compagnies privées devraient annoncer leur entrée en bourse.

D'autres changements, sont attendus par un autre segment du secteur financier, à savoir le crédit immobilier. Ce dispositif, lancé en 1998, vise à offrir la possibilité à certaines catégories sociales d'accéder au crédit bancaire pour l'obtention d'un logement, et aux promoteurs de financer leurs projets immobiliers. Cette initiative n'a cependant pas rencontré le succès escompté. En cause, le faible pouvoir d'achat, mais surtout les forts taux d'intérêts (11%) qui étaient pratiqués lors du lancement de ce produit. Pour certains analystes, c'est aussi le lancement par l'Etat du dispositif de location-vente, permettant aux acquéreurs le payement facilité de leur logement sur vingt ans, avec zéro intérêt qui a eu des retombées négatives sur ce produit. " En terme de location-vente, les premières projections du gouvernement tournent autour de 100.000 logements, or le déficit en logements tourne autour de 700.000 à 800.000 logements. Aussi, la location-vente cible une certaine population qui n'est pas la notre. Le logement promotionnel est destiné à des personnes qui ont plus ou moins de revenus. Notre gamme a l'avantage de tendre vers un produit de qualité supérieure", affirme le P.D.G. de la Société de Garantie du Crédit Immobilier (SGCI), Mr. Mourad Goumiri. " Notre stratégie est donc de pouvoir assurer le développement de ce marché, de créer un partenariat avec toutes les entreprises qui souhaitent le faire et ensuite de mettre en place la privatisation de cette entreprise le plus vite possible. Pour cela, il nous faut un partenaire international qui soit du métier, afin que nous puissions profiter des technologies nouvelles, de son expérience". En attendant, la SGCI développe un cycle de formation avec le PNUD. " Nous allons prochainement signer un contrat avec la Banque Mondiale de plusieurs millions de dollars pour développer ce marché, en terme de formation, de procédures, d'études et de moyens logistiques ". C'est un peu pour cela que la SGCI qui " cherche à mettre en place les mécanismes qui puissent débloquer tous les verrous qui gênent l'épanouissement du secteur de l'habitat, notamment les problèmes juridiques, techniques, économiques et les études d'évaluation ", aux dires de Mr. Goumiri qui prévient aussi: " Non seulement il faut venir investir mais il faut faire vite, car en terme de garanties, nous avons des réserves de change relativement importante, nos comptes nationaux sont relativement bons ; nous sommes un risque acceptable".

PRIVATISATION

Un signal fort destiné aux investisseurs

Après sa rupture avec plusieurs années de politique dirigiste, l'Algérie a choisi l'option du libéralisme contrôlé afin d'évoluer de façon plus compétitive, dans un marché globalisé. Dans le vaste chantier de réformes qui l'attend, le gouvernement de Mr. Benflis se fixe des priorités. La première d'entre elles, est de renforcer le rôle du secteur privé et de garantir un environnement macro-économique favorable à son développement. Un cadre réglementaire plus souple a donc été mis en place, notamment afin d'attirer les investissements, tant nationaux qu'étrangers. Dans le même temps, un programme de privatisation des entreprises publiques a été lancé avec différents degrés de succès.

Un cadre réglementaire favorable à l'investissement

Sur le plan législatif, la liberté d'investir a été consacrée par le code des investissements de 1994, qui a accordé les garanties nécessaires et prévu des avantages substantiels pour les investisseurs privés. Cette phase a été suivie par une période d'assainissement de 1996 à 1998. D'autre part, deux textes majeurs ont été adoptés par le Parlement en août 2001. Il s'agit de la loi relative au développement de l'investissement et celle concernant la privatisation et à la gestion du secteur public. Ces mesures se traduisent par une baisse significative des taxes, des redevances fiscales et des charges sociales. Un assouplissement des procédures administratives, ainsi que l'octroi de différents avantages sont également d'application. Nourredine Boukrouh, ministre du commerce, anciennement en charge de la participation et de la coordination des réformes, confirme: " Ces dernières années, l'Algérie a réalisé d'importantes avancées avec l'ouverture de son marché aux échanges internationaux et aux investissements directs étrangers. Il fallait donc que les lois puissent offrir plus de flexibilité à la prise de participation dans le capital des entreprises publiques et, surtout, donner davantage d'opportunités pour le développement des investissements directs étrangers ". Tous ces incitants procurent à l'Algérie un régime fiscal extrêmement attractif.

Le gouvernement manifeste donc une volonté d'adapter la fiscalité au nouvel environnement économique et social du pays, mais aussi au processus de globalisation qui imposera à terme une uniformisation des législations et des procédés. Cette réforme de l'outil fiscal, dont la finalisation est prévue à l'horizon 2005, s'avérait être indispensable pour assurer davantage de transparence et lutter efficacement contre le marché informel, la fraude et l'évasion fiscale. Alors qu'auparavant, le gouvernement comptait majoritairement sur la fiscalité pétrolière, il préfère maintenant se tourner vers un système de taxation plus ordinaire et moins dépendant des fluctuations du cours du baril. De nouvelles règles fiscales ont donc été introduites dans la loi de finances, notamment celles concernant les sociétés. Actuellement, la fiscalité ordinaire contribue à hauteur de 40 % au budget de fonctionnement et d'équipement contre 60 % pour la fiscalité pétrolière.

En matière d'investissement, les opérateurs économiques peuvent bénéficier d'avantages significatifs, grâce à des taux d'imposition réduits. Mais malgré la création d'une Agence Nationale de Développement de l'Investissement (ANDI), destinée justement à faciliter l'application des procédures fiscales, la lourdeur administrative rebute encore bon nombre d'entrepreneurs qui doivent se confronter à de nombreux obstacles, tel celui de la difficulté de rapatriement de leurs gains. Un guichet unique décentralisé a, par ailleurs, été mis en place. Il est déjà opérationnel à Alger et dans quatre autres départements. Il sera, à court terme, présent sur l'ensemble du pays.Cette initiative a été appuyée par la création d'un fonds d'appui aux investissements, qui prendra en charge les dépenses relatives aux infrastructures extérieures, à l'image des routes, de l'électrification ou de l'alimentation en gaz et en eau. Il n'empêche, et il faut le répéter,que malgré ces effort pour clarifier et simplifier les procédures administratives, de grosses lacunes subsistent et pénalisent l'investissement. Ainsi, par exemple, en matière de foncier industriel, il est fort préjudiciable qu'un investisseur, qu'il soit national ou étranger, rencontre d'énormes difficultés à acquérir la moindre parcelle de terrain.

ANDI et CPE

Afin de jouer à la fois le rôle de guichet unique et gérer le fonds de soutien à l'investissement, le gouvernement a mis en place une Agence Nationale de Développement de l'Investissement (ANDI). Son directeur général, Madjid Baghdadli, en explique les deux missions stratégiques: " La première est une mission d'information et d'accompagnement du promoteur. L'information par l'accueil, la compréhension du projet, l'offre d'information, la mise à disposition de banques de données (…). Pour l'accompagnement, la mise à disposition d'un guichet unique permet au promoteur de réaliser sur place, la majorité de ses documents. La deuxième mission importante qui revient à l'ANDI relève de son caractère d'agence d'Etat. Ainsi, c'est nous qui délivrons l'attestation d'éligibilité aux avantages. " L'ANDI accorde donc les avantages et les exonérations fiscales sur des périodes pouvant aller jusqu'à dix ans. A charge également pour cette structure de faciliter les démarches administratives et l'obtention d'assiettes foncières, étant donné qu'elle a la possibilité de mettre en relation l'investisseur avec les autres administrations (impôts, douanes, collectivités locales.) dans le cadre du guichet unique. Celui-ci vise à une simplification des procédures, ainsi qu'à la lutte contre l'immobilisme administratif et la pesanteur bureaucratique, encore trop présents.

Placé sous l'Autorité et la Présidence du Chef du Gouvernement, le Conseil de Participation de l'Etat (CPE) est l'organe suprême définissant la politique nationale concernant les Entreprises Publiques Economiques (EPE), qu'il s'agisse de leur politique générale dans le cadre du secteur public ou de leur privatisation. Ce Conseil est constitué par l'ensemble des ministères économiques et est en mesure de prendre des décisions dans des délais plus rapides, lorsque les circonstances le nécessitent. A titre d'exemple, Mr.Boukrouh explique: " Lorsque nous avons signé, en juin dernier, un partenariat avec le groupe indien Ispat-LNM dans le cadre d'une collaboration avec le complexe sidérurgique Sider, le partenaire a demandé des avantages supplémentaires liés au coût de l'énergie. Cette requête allait au-delà de ce que prévoyaient les anciens textes (…) Mais étant donné l'importance de ce complexe qui n'emploie pas moins de 13.000 personnes et produit 800.000 tonnes/an, le gouvernement a décidé de répondre favorablement à cette demande".

Dissolution des anciens holdings d'Etat

En ce qui concerne la privatisation des entreprises publiques, une nette réduction du nombre d'intervenants est venue en assouplir les procédures d'acquisitions. Les nouveaux textes traduisent, quant à eux, une profonde révolution des mentalités. " Au début, lorsque l'Algérie a commencé ses réformes pour passer d'une économie dirigée à une économie de marché, les mentalités n'étaient pas préparées à accepter tout de suite la notion de privatisation, parce qu'elle était perçue négativement (…) La législation qui avait été introduite dans notre pays en 1995 tenait compte de cette réticence mentale, économique et politique. Mais depuis, les Algériens ont évolué en même temps que l'économie de marché", explique Mr.Boukrouh. La nouvelle ordonnance d'août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques stipule, entre autres, que tous les secteurs d'activités économiques, autrefois publiques, sont maintenant éligibles à la privatisation. La puissante Sonatrach, longtemps considérée comme chasse-gardée par les autorités algérienne, est elle-même soumise à certaines restructurations, notamment via des opérations de joint-ventures avec des entreprises pétrolières internationales.

La loi d'août 2001 consacre aussi la dissolution des onze anciens holdings d'Etat. Ces holdings géraient environs 1.400 entreprises à travers le pays. Ils sont maintenant remplacés par un système d'organisation et de fonctionnement simplifié, qui regroupe les entreprises par secteurs d'activités. 28 Sociétés de Gestion de Participation (SGP) se mettent progressivement en place. Ces sociétés ne sont pas des organes de gestion, ni de développement de l'activité ; elles ont pour mission de préparer les entreprises placées sous leurs tutelles à la privatisation et au partenariat. Il n'est donc pas question, comme c'était antérieurement le cas, d'ingérence dans les prises de décisions opérées par les différentes entreprises. Le processus de privatisation s'appliquera selon quatre formules préétablies ; l'appel d'offre national et international, le gré à gré, l'introduction en bourse ou encore la cession au profit des travailleurs.

Soutien des instances internationales

Dans sa tâche, le ministère de la Participation, grand orchestrateur du processus de privatisation, s'attache les services de grandes instances internationales. Ainsi l'affirme Mr. Boukrouh: " comme nous sommes nouveaux dans la mécanique des privatisations, les pouvoirs publics ont voulu s'attacher les services de la Banque Mondiale pour les accompagner par l'expertise et le conseil (…). La présence de la Banque Mondiale est une garantie pour l'opinion internationale ainsi que pour les milieux d'affaires ; elle atteste que les privatisations se déroulent dans la transparence ".

Ce désengagement du gouvernement de la plupart des secteurs dont il avait la charge, ne doit cependant pas être compris comme un abandon de l'économie algérienne à un capitalisme sauvage. L'Etat continuera d'assurer sa fonction de régulateur et de garantir le maintien des besoins sociaux élémentaires. Le programme qui vise à solutionner la crise du logement auquel fait actuellement face l'Algérie en est la première preuve. Le fait est qu'après de trop nombreuses années d'un dirigisme néfaste au développement d'une économie de marché, la privatisation est perçue comme un outil de relance. Elle devrait participer à la diversification de l'activité économique et réduire ainsi la trop grande dépendance du pays envers son pétrole. Ce processus de privatisation reste cependant très influencé par les priorités gouvernementales; à savoir privilégier le développement économique à moyen terme des secteurs de l'industrie et des services, avec en trame de fond, la préservation de l'emploi.

INDUSTRIE

Vers de nouveaux horizons

Depuis le début des années 90, l'industrie algérienne, à l'image de tous les secteurs de l'économie nationale, s'est engagée dans un processus de réformes principalement articulées autour d'opérations de restructuration des entreprises publiques qui représentent 80 % du potentiel industriel du pays ; les 20 % restants constituent un tissu de PMI-PME privées. Ces entreprises peuvent jouir de facteurs prépondérants pour développer leur compétitivité, tels des coûts de production avantageux et un marché en pleine croissance.

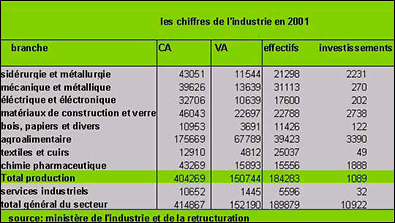

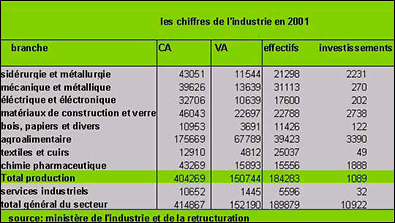

Hors hydrocarbures, qui représente 97% des exportations, le secteur industriel manufacturier couvre un large panel d'activités, avec notamment l'industrie de base (métallurgie, sidérurgie, mécanique), la filière textiles et cuirs, l'industrie électrique et électronique, l'agroalimentaire, les matériaux de construction, la chimie, etc. L'essor de tous ces secteurs dépendra, pour partie, de la bonne gestion des pouvoirs publics dans la mise en œuvre du plan de relance, notamment à travers une politique de restructuration fondée sur la privatisation.

Grands axes de la nouvelle politique industrielle

Les objectifs assignés au secteur industriel doivent, avant tout, prendre en considération les perspectives de son développement et de sa compétitivité dans le nouveau contexte d'ouverture du marché. La prochaine adhésion de l'Algérie à l'Organisation Mondiale du Commerce et l'accord d'association avec l'Union Européenne constituant évidemment un incitant majeur pour la mise à niveau de l'outil de production. Si des efforts notoires ont déjà été accompli, beaucoup de chemin reste à parcourir en terme de performances et de compétitivité. Le développement du secteur industriel continue , trop souvent, d'être tributaire de nombreuses contraintes: équilibre financier fragile, investissement trop réduit, environnement institutionnel et financier peu performant, vétusté des équipements et absence d'ouverture sur les techniques modernes de gestion.

Il apparaissait donc urgent d'impulser une nouvelle dynamique de restructuration qui définisse les conditions et les besoins de la mise à niveau du secteur industriel, tant dans son fonctionnement interne que par rapport à son environnement. Cette exigence passe par un désengagement de l'Etat de la gestion des entreprises, pour désormais se limiter à des mesures d'encouragements, à travers une politique industrielle dynamique. " Il est entendu que l'objectif principal de tout ce processus reste le renforcement de l'autonomie des entreprises dans la gestion. L'accompagnement des entreprises par l'Etat, dans l'étape actuelle, vise la préparation de celles-ci à la privatisation, pour garantir à l'Algérie un secteur privé, qui pourrait jouer un rôle primordial dans la création d'emploi et dans l'établissement d'une croissance durable.Ceci permettra à l'Etat de se retirer, progressivement,de la sphère de production. ", remarque Mr. Abdelmadjid Menasra, ancien ministre de l'industrie et de la restructuration.

Quittant son ancien rôle de régulateur d'une économie planifiée, l'Etat à donc maintenant la tâche de sensibiliser les entreprises aux lois de la concurrence. Un programme d'appui au développement de la compétitivité industrielle a été élaboré en ce sens. Les priorités retenues concernent, notamment, le soutient des entreprises dans leurs démarches de modernisation et d'investissement, par une politique de restructuration privilégiant des ajustements qualitatifs, le partenariat et les privatisations. Des services d'appui à l'industrie (ingénierie, formation spécialisée, recherche et développement, contrôle de qualité, etc.) ont, par ailleurs, été mis en place.

L'apport du partenariat

L'action de partenariat est une action déterminante pour élargir la base industrielle et amener les entreprises à conforter leurs positions vis à vis du marché national, mais aussi et surtout des marchés extérieurs. Parlant des entreprises publiques, Mr. Menasra confirme d'ailleurs: " (…) la seule solution est la recherche de partenaires qui obtiendront un marché important, en contre partie de leurs apports en fond, en technologies et en expertises. C'est là, la seule issue pour ces entreprises qui feront l'objet d'un traitement particulier de la part de l'Etat à travers un assainissement financier, une réorganisation et une refonte de leurs structures ".

La sidérurgie, l'une des branches les plus importantes de l'industrie nationale, est résolument engagée dans ce processus de partenariat. L'exemple du complexe Sider d'El Hadjar (Est Algérien) est éloquent à ce sujet.

" Nous avons réussi à trouver un partenaire stratégique au terme de négociations ardues, qui ont donné lieu à un accord avec Ispat International. Il s'agit d'un partenariat réussi, qui a drainé des investissements pour le renouvellement de l'outil de production. C'est également un partenaire qui va augmenter le volume et les capacités de production et permettre une recherche de marchés pour exporter l'excédent. " Explique Mr. Shrider Marar, P.D.G. de ISPAT Annaba qui estime aussi que la venue de son groupe en Algérie a été motivée par les nombreuses opportunités offertes par le pays, d'abord à cause de l'existence d'un marché intérieur, ensuite en raison du grand avantage que représente la proximité du Maroc et de la Tunisie. Le partenariat Ispat - Sider devrait assurer un chiffre d'affaires minimal de 300 millions de dollars et assurer le maintient de 12.000 emplois ; une hausse de production de 30% est, par ailleurs, déjà atteinte. Au-delà des avantages offerts par le site lui-même, dont l'existence d'un port et la proximité de la rive sud de l'Europe, Mr. Marar remarque que son groupe a reçu tout le soutien nécessaire de la part du gouvernement.

Dans un segment connexe, l'ENCC, est un des rares équipementiers national opérant dans la chaudronnerie et la mécanique. Ses produits son généralement fabriqués sur mesure et sont destinés à l'équipement des infrastructures, ainsi qu'à celui de l'industrie. L'entreprise collabore avec différents secteurs, tels celui des matériaux de construction, de l'hydraulique ou encore de l'énergie. Selon son directeur général, Mr. Karadja Medjoubi, l'ENCC cherche à accéder aux nouvelles technologies, mais aussi à améliorer ses ressources financières par la filialisation, c'est à dire partager les risques et augmenter ses parts de marché. L'ENCC a déjà fait l'expérience de partenariats, notamment via des opérations avec des sociétés asiatiques, telles JVC, Mitsubishi et CIETO.

Bati-or, une société évoluant dans le domaine de la construction, se tourne, elle aussi, vers le partenariat. " Nous avons discuté avec plusieurs partenaires afin de convenir d'une collaboration en vue de rentabiliser les systèmes de construction que nous possédons. Pour cela, nous recherchons un partenaire sérieux, afin de faire fructifier les capacités matérielles existantes au sein de notre entreprise. ", déclare Mr. Gana P.D.G. de Bati-or.

Une autre spécificité de cette société est l'utilisation de la sous-traitance. " La maîtrise du rendement et du délai est plus facile à mettre en œuvre par la sous-traitance, que par la gestion d'un effectif interne à l'entreprise. Cette manière de faire est, par ailleurs, liée avec la diminution des charges sociales et la satisfaction des partenaires et clients. " affirme Mr. Gana qui remarque, par la même occasion, que la sous-traitance permet davantage d'emplois indirects.

Mr. Zani, P.D.G. de l'entreprise de construction Ceralg regrette que ce type de gestion du personnel n'ait pas été appliqué plus tôt: " Nous aurions pu avoir la possibilité, avec les pays européens, de délocaliser certaines activités, très coûteuse du fait du prix de l'énergie et de la main-d'œuvre, et de les réaliser en Algérie. Ensuite, on réexporte une partie de la production et nous gardons l'autre pour notre propre développement. " Mr. Zani attend, par ailleurs, la privatisation totale de Ceralg avec impatience. " Il est impératif que nous puissions aller de l'avant et réussir cette privatisation. ", explique t'il. Ceci permettra sans doute à la société d'aller plus loin encore dans son partenariat avec Lafarge.

Un grand avenir pour la mécanique

Un autre pan de l'industrie qui connaît un essor remarquable, est celui des produits pharmaceutiques. Après quatre ans de libéralisation de ce secteur, l'Algérie a réussi à réduire sa facture d'importation de médicaments de près 500 millions de dollars/an. Ces performances encourageantes sont, notamment, dues à une restructuration du secteur pharmaceutique public, dont les missions ont été redéfinies ; entre autres, celle de la production. Cette nouvelle orientation a permis l'émergence d'importants groupes publics. Ces groupes développent par ailleurs, une série de joint-ventures avec des conglomérats internationaux tels que Pfizer, Novo Nordisk, Dar Dawa, Lilly, Rhône Poulenc ou encore Pierre Fabre. La stratégie des producteurs locaux cible les médicaments génériques et la substitution progressive des produits largement utilisés, comme ceux pour les maladies chroniques. On compte aujourd'hui une vingtaine de producteurs privés algériens, réunis majoritairement au sein du SAIP (syndicat algérien des industries pharmaceutiques) et une dizaine de groupes étrangers activant en Algérie.

Dans le secteur de la mécanique, la Société Nationale des Véhicules Industriels (SNVI) s'engage dans une voie de développement ambitieuse, après la réussite de son plan de restructuration et son retour à la croissance. Mr. Chahboub, P.D.G. de la SNVI, se positionne lui aussi en faveur du partenariat: " La SNVI, à travers des partenariats, cherche à s'entourer et à drainer des investissements en Algérie. " C'est le cas maintenant avec certaines activités définies, telle, par exemple, celle des boîtes de vitesses, pour lesquelles un partenariat est en cours avec l'Allemand ZF. La SNVI a, par ailleurs, entreprit des discussions avec de grands constructeurs automobiles, à l'image de Renault véhicules industriels, MAN ou encore Mercedes. Il se tourne également vers les marchés extérieurs et notamment ceux des pays arabes et l'Afrique francophone. Il reste que le secteur de la mécanique en Algérie est prometteur, avec une demande qui va sensiblement croître dans les prochaines années, plus encore si la relance économique annoncée se met en place.

Objectif exportation

GIPEC, leader national de l'industrie papetière. Cette société, jouissant d'une bonne santé financière, affiche clairement ses ambitions par la voix de son P.D.G., Mr. Mustapha Merzouk: " Nous avons comme axe de travail stratégique l'ouverture de notre groupe à un partenariat multiforme, national ou étranger, susceptible de déboucher sur la privatisation totale ou partielle de nos filiales ". D'autre part, Mr. Merzouk signale que c'est le partenariat qui permettra à son groupe de se moderniser et d'améliorer son niveau de production pour la pénétration de nouveaux marchés. L'exportation est, en effet, elle aussi, un axe prioritaire du développement de GIPEC. " Nous ciblons actuellement le marché maghrébin et nous somme en train de réaliser une petite percée sur le Moyen-Orient. D'ici peu, je pense que nos produits seront prêts pour l'exportation sur les marchés européens et asiatiques ", affirme Mustapha Merzouk.

Cette volonté de s'aligner sur un esprit de compétitivité et d'ouverture est également perceptible dans les propos de Mr. Belhadj Mokhtar, P.D.G. de Belcol, une compagnie privée jouissant d'une longue tradition dans le domaine de la confection de colles industrielles et qui est aujourd'hui, le leader algérien de ce marché, avec 60% des parts. " Il est vrai que nous somme leader sur le marché local, mais nous recherchons encore à acquérir de l'expérience et du savoir-faire. Notre technique est certes bien au point, mais reste cependant perfectible. Il nous reste encore quelques lacunes ; nous comptons à la fois sur nous-mêmes et sur notre partenaire pour arriver à les combler. Notre partenaire aura le savoir-faire et les techniques, nous avons de notre côté une main d'œuvre compétente, composée de techniciens formés grâce à des stages à l'étranger, ainsi qu'une implantation de premier choix sur le marché algérien ". L'objectif de Mr.Belhadj Mokhtar est de pénétrer le plus de marchés possible, afin d'exporter au moins 25% de la production. Aujourd'hui, l'exportation de Belcol ne représente que 5% du chiffre d'affaire.

Un autre pan de l'économie appelé à un essor prochain est certainement celui des matériaux de construction. On note, en effet, une augmentation constante de la demande des algériens en ciment. Actuellement, la consommation annuelle tourne autour de 8.5 millions de tonnes. Dans cinq années, cette consommation avoisinera vraisemblablement les 12 à 13 millions de tonnes/an. Les cimenteries, toutes détenues par l'Etat, seront-elles aussi amenées, dans les deux années à venir, à connaître un programme de réhabilitation et de privatisation (trois d'entre elles font déjà l'objet d'un appel d'offre). Cette opération sera accompagnée par un encouragement à de nouveaux investissements privés. La question du respect de l'environnement sera, quant à elle, bien évidemment prise en considération.

L'industrie algérienne retrouve progressivement un nouveau souffle. Stimulée par une nouvelle génération de patrons ambitieux, elle s'engage sur la voie d'un libéralisme adapté, résolument tourné vers le monde extérieur. Forte de ses atouts, tels la proximité du vaste marché européen et des coûts de production avantageux, l'Algérie offre aux opérateurs économiques un vaste terrain d'investissements. Ces derniers sont soutenus dans leurs efforts par un gouvernement entièrement acquis à leur cause. Mr. Abdelmadjid Menasra rappelle ainsi que " La loi algérienne ne fait pas de distinction entre les investisseurs nationaux et étrangers. Le gouvernement favorisera toujours et davantage les formalités ayant trait à la réalisation de l'investissement. " L'ancien ministre confirme également que le marché algérien est porteur, avec une base industrielle solide, une main d'œuvre qualifiée, de l'énergie à bon marché et d'excellentes opportunités d'affaires.

LE SECTEUR PRIVE

Moteur de l'économie algérienne

L'importance du secteur privé en Algérie est souvent méconnue. Cette perception inexacte trouve, sans doute, son origine dans les relations commerciales qui ont prévalu, des décennies durant, entre des agents économiques étrangers et les entreprises publiques algériennes. Depuis 1998, le secteur privé a dépassé le secteur public et participe activement au changement des mentalités, dans le cadre d'une professionnalisation de l'économie. Il représente actuellement 60 % de la valeur ajoutée, hors hydrocarbures et emploie davantage de travailleurs que le secteur public. Le privé constitue, par ailleurs, le moteur essentiel de tout développement économique et social. Il s'impose donc au profit du public et démontre ainsi que toute relance de l'économie algérienne, passera nécessairement par sa réhabilitation. Au regard de ce marché relativement vierge, les opportunités d'investissements ne manquent pas, les opérateurs économiques ne s'y trompent pas et les projets foisonnent.

La voix du patronat

Interlocuteur maintenant incontournable pour le gouvernement, le secteur privé s'organise autour d'associations patronales, à travers lesquelles il compte exprimer sa vision des réformes pour le développement économique. On compte aujourd'hui de nombreuses organisations patronales, dont le FCE, la CIPA, la CGEOA, l'association SEVE, qui est l'organisation des femmes chefs d'entreprises, et la toute récente association des jeunes dirigeants. Le patronat siège aussi au Conseil de la monnaie et du crédit de la Banque Centrale algérienne et à l'ANDI depuis le début de cette année.

L'une des organisations les plus en vue est le Forum des Chefs d'Entreprises, totalisant 83 adhérents, en grande partie des industriels, pour un chiffre d'affaires global de 220 milliards de dinars. Son président, Mr.Omar Ramdane, en explique l'utilité: " L'objectif de ce forum est la création d'une organisation légère et facile, où les entreprises peuvent avoir un espace pour réfléchir aux questions économiques, analyser des thèmes qui concernent les conjonctures et formuler des solutions d'abord à l'attention des pouvoirs publics, pour aider à la prise de décision. Par la suite, nous voulons développer un certain nombre de services au bénéfice de l'entreprise ". Le rôle principal du forum est donc d'attirer l'attention des pouvoirs publics par des contributions et des propositions concrètes, afin que les choses aillent plus vite. Il s'agit d'obtenir une oreille plus attentive de la part du gouvernement et être consulté dans les grandes décisions, notamment dans celles concernant les enjeux de l'accord d'association avec l'Union européenne et la préparation de l'adhésion à l'OMC. L'un de ces enjeux majeurs est bien entendu relatif à la suppression des barrières douanières, ressentie comme une menace par le patronat qui demande un délai de préparation et de mise à niveau. En effet, en période de pénurie d'offre et sans réelles exigences de la part des consommateurs, certaines entreprises ont, dans le passé, obtenu des licences d'importation exceptionnelles. Evoluant autrefois dans un système fermé et jouissant, de ce fait, d'un protectionnisme primaire des taux de douanes, les sociétés algériennes ont donc parfois des difficultés à s'adapter aux nouvelles règles de la libre concurrence.

L'explosion du privé

L'avènement du secteur privé algérien est relativement récent. Dans les années 60 - 70, une base industrielle puissante avait été créée, financée par les recettes pétrolières, l'endettement externe et la création monétaire ; c'était l'époque de l'Etat providence.

C'est seulement en 1982 que le gouvernement accorde au secteur privé un rôle complémentaire à celui du secteur public, dans des activités connexes à la transformation et à la distribution. Le secteur privé n'est cependant pas autorisé à investir plus de 35 millions de francs. En 1993, toutes les activités sont ouvertes au secteur privé, sans plafond d'investissement. Mais cette liberté toute nouvelle coïncide avec une crise de liquidités sans précédent. Enfin, dès 1995, l'entrepreneur privé dispose enfin de tous les instruments de gestion de sa société, et le secteur peut dès lors prendre son essor.

L'emblème de la réussite du secteur privé algérien est, très certainement, le groupe Khalifa qui connaît, depuis quelques années, une expansion fulgurante. Son secrétaire général, Mr. Rachid Amrouche, résume le positionnement et les ambitions du groupe: " En termes de stratégie, nous suivons une politique de croissance interne. Ainsi, avec le mouvement de libéralisation de l'économie algérienne qui encourage l'initiative privée, nous avons commencé par constituer et étendre notre réseau commercial afin de toucher l'ensemble des franges de la société.